古くからの信仰の山であり、「大山講」などで多くの参詣者を集めてきた「大山」。

今もハイキングルートとして人気の「大山」に、冬晴れの日に登ってみました。

今回は、丹沢山地にある「大山」についてのレポートです。

大山とは

丹沢山系の南、相模湾周辺から望む山々の中に、「大山」は三角形の美しい姿で聳えています。

鳥取県の「大山(だいせん)」と同じ字ですが、こちらは「おおやま」と読みます。

別名「雨降り山」とも呼ばれ、古くから雨ごい信仰の山として知られており、中腹に「阿夫利神社下社」、山頂に「阿夫利神社本社」が祀られています。

「阿夫利(あふり)神社」というのも、「あめふり」が「あふり」に転じたものだろうと思われる名称です。

江戸時代から人気の観光地で、毎年何十万人もの人が「大山詣り」に訪れたといわれており、「渋谷」や「三軒茶屋」なども、もとは大山詣りの街道沿いに栄えた街でした。

今は中腹にある「阿夫利神社下社」までケーブルカーで登れるようになり、人気の観光地であることは変わりありませんが、山頂への登山道は、関東を代表する人気のハイキングルートになっています。

服装と装備

こんなにも大勢の観光客や参詣者が訪れる大山は、都心からも近い観光地であり、中腹までケーブルカーも通っているので、登る前は「『高尾山』と同じような感じかな」と思っていました。

簡単に登れるイメージがありましたが、実際に登ってみると、大山は思っていた以上にしっかりと「山」でした。

今回は阿夫利神社下社から表参道を登り、山頂を巡って見晴台方面へ一回りするコースで歩きましたが、ハイキングと言うよりは、「登山」として臨んだ方がよい山だと思うので、それなりの準備をして登ってください。

細かくは書きませんが、天候の変化に対応できる服装や装備はもちろん、道は石がゴロゴロした場所も少なくないので、靴についてもしっかりとしたトレッキングシューズなどを用意した方がよいと思います。さらにもしもの場合に備えて、ヘッドランプも持参した方がよいと思います。

山頂には売店などもありますが、いつでも営業しているわけではないので、食料も登山同様の準備が必要です。

阿夫利神社下社にある売店には、写真のような看板が立っており、近年の遭難状況が詳しく掲示されていました。

登山経験のない方には、それなりに厳しい部分もあるので、十分に下調べをしてからお出かけください。

アプローチと駐車場

列車利用の場合、小田急伊勢原駅で下車すると、北口から大山ケーブル駅へ向かうバスが出ています。

神奈川中央バスの「大山ケーブル行」が毎時2本ずつ出ていて、これに乗って終点の「大山ケーブル」までの時間はおよそ30分です。(運賃:大人370円)

自家用車の場合、新東名高速道路の「伊勢原大山IC」が登山口のすぐ近くにあるので、アクセスは大変よいです。

駐車場は、登山口へ向かう途中に、公営、私営含めていくつもあります。

一般車両が乗り入れられる道路の最も上部にあるのが「伊勢原市営第2駐車場」(1回1000円)で、こちらに駐めるのが最も近道になります。

こちらは、人出の多い季節は朝早くでないと駐めるのは難しいと思いますが、今回行った冬の平日には、十分に空きがありました。

川を挟んだ向かい側にも「阿夫利神社駐車場」(24時間900円)があり、沿道にはいくつもの駐車場がありますが、登山口から遠ざかるほど料金が安くなる感じです。

大山ケーブル駅へ

今回も、自家用車での山行です。大山へ向かって、県道611号線を登って行きます。

途中にいくつかの駐車場がありますが、こちらは街中にある「伊勢原市営第1駐車場」です。(1回600円)

さらに登り、この先には一般車両が入れないという場所に「伊勢原市営第2駐車場」(1回1000円)があります。

川を挟んだ向かいには「阿夫利神社」の駐車場もあります。朝9時半ごろでしたが、冬のこの時期は駐車している車はほとんどありませんでした。

冬は低山が歩きやすい季節ですが、人気のルートを歩く場合は、人出が少ないことも魅力です。

こま参道

駐車場から歩き始めると、すぐに「こま参道」が始まります。

「こま参道」は石階段が多い坂道ですが、沿道には土産物店や宿坊が並んでいる楽しい道です。

参道の名前にもなっている「こま」は、大山の特産品だそうです。

大山ケーブルカー

10分ほど登ると、ケーブルカーの駅が見えてきます。

ケーブルカーの時刻表と運賃は以下の通りです。(2024年2月時点のものです)

帰りはここまで歩いて帰るつもりなので、片道の乗車券を購入して乗車し、標高700mまで一気に登ります。

「阿夫利神社駅」までの乗車時間は、6分ほどです。

阿夫利神社下社

ケーブルカーの駅から緩い坂道を下っていくと、神社へと続く長い階段が見えてきました。

階段の上に「阿夫利神社下社」が鎮座しています。

神社前の広場からは麓の展望が広がり、遠く相模湾の江の島まで見えていました。

観光客の皆さんはここまでですが、ハイカーたちはさらに奥へと進みます。

阿夫利神社 下社から本社へ

表参道

神社の脇を奥へ入ったところに「登山道入口」があります。

登拝門の前にある入山祓所で身を清め、安全の御守をいただいていきます。(初穂料100円)

登拝門をくぐるといきなり長く急な階段があらわれ、ここから大山登山がスタートします。

その先の登山道もけっこう傾斜がありますが、ところどころに石が階段状に積まれていて登りやすいように整えられています。

この表参道は、山頂までが28の丁に区切られており、丁目ごとに標柱が立っていて現在地が分かりやすくなっているのがありがたいです。

途中で「夫婦杉」、「ぼたん岩」、「天狗の鼻突き岩」などを見ながら登って行くと、「追分の碑」が建つ広場に出ます。(本坂追分 十六丁目)

ここは蓑毛方面への分岐点で、ベンチも設置されている休憩スポットです。

ここまで、登山口からおよそ40分です。

十六丁目の先は木の階段になっていますがすぐに終わり、再び石の転がる急坂を登っていきます。

しばらく登ると大きな広場に出て、展望が開けます。

ここが「富士見台」(二十丁目)で、富士山の姿がよく見えます。ここにはかつては茶屋があったそうで、浮世絵にも描かれたそうです。

本坂追分から富士見台までは15分ほどです。

富士見台を過ぎると多少傾斜も緩やかになり、木々の間から周囲の景色が見えるようになります。

ヤビツ峠への分岐(二十五丁目)までくると、山頂まではあとわずかです。

シカによる食害などを防ぐために設置されている「グレーチング階段」を通り、緩やかな坂道を登っていくと、やがて鳥居が見えてきます。

山頂にある「阿夫利神社本社」の境内へと入っていきます。

富士見台から山頂までは、およそ30分です。

大山山頂

社殿の脇を通り登って行くと、「大山山頂」(1,252m)に到着です。目の前には相模湾方面の展望が広がっています。

周辺にはベンチがたくさんあり、多くの方が景色を楽しみながら食事をしたり休憩をしたりしてくつろいでいました。

山頂北側にある「公衆トイレ」は、凍結のため使用できず閉鎖されていましたが、周辺には他にトイレがないので冬期間は注意が必要です。

山頂の西側に回ると、富士山や丹沢の山々がよく見えます。

よい天気ですが、まだ陽が当たらないこちら側の気温は1℃でした。

東側にある休憩スペースからは、湘南方面の景色が広がっていました。

山頂のベンチで昼食を摂りましたが、休憩中はダウンジャケットを取り出して着るくらいの寒さでした。

冬は空気が澄んでいたり葉が落ちていたりして、景色も見やすい季節です。そして何より人が少ないので、温かな日差しの中でのんびりと山頂の時間を過ごすことができました。やはり低山は冬がおすすめです。

下りは見晴台経由で

帰路は「見晴台」を経由して下山します。

山頂直下は、しばらく木の階段が続いています。

「不動尻分岐」を過ぎると、石の転がる急坂を下っていきます。

登山道の途中には路肩が崩落している箇所もあり、鎖が設置されたり注意喚起の看板が立っていたりします。

山歩きに慣れている人にはどうと言うことはないのですが、初心者の方は最も注意して通りたい部分です。

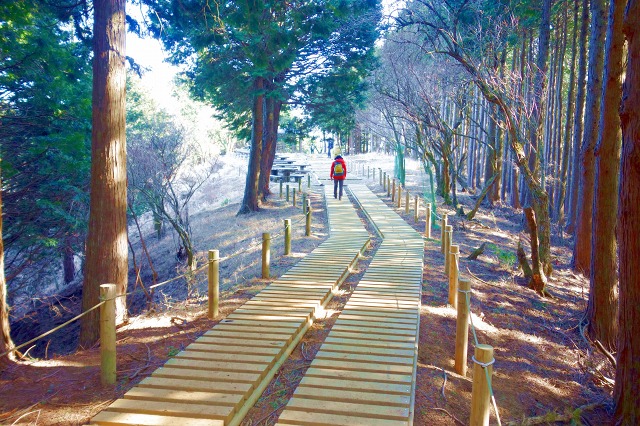

尾根上の緩やかな下り坂になると、やがて木道になり「見晴台」が見えてきます。

山頂から見晴台までの下りは30分ほどです。

見晴台

「見晴台」は名前の通り、東側の展望が広がる場所で、たくさんのベンチが設置されている休憩スポットです。

双眼鏡を持っていたので、東京方面を見てみました。

霞んでいて肉眼では見えなかったのですが、双眼鏡だと「東京スカイツリー」も確認することができました。

登山道は見晴台から大きく折り返すように西に向かい、斜面に沿ったなだらかな下り坂になります。

同じような景色の中を下っていくとアーチ型の橋が見えてきて、傍らに「二重社」が祀られていました。

ここには「二重滝」が流れているのですが、冬季の今は水が涸れていて、滝の姿はありませんでした。

平坦な道を進むと、やがて建物が見えてきて、「阿夫利神社下社」に戻ってきました。

見晴台から阿夫利神社下社までの下りは30分ほどです。

女坂

帰りはケーブルカーには乗らず、歩いて下ります。

下り始めるとすぐにトイレがあります。大山周辺のトイレはチップ制で、利用協力金は1回50円です。

やがて道は「男坂」と「女坂」の2つに分かれます。

「大山寺」も訪れたかったので、大山寺を通る「女坂」を下っていきます。

「女坂」というと、少しなだらかな坂をイメージしますが、ここは急な石段を一気に下っていきます。

女坂には、沿道に「女坂七不思議」というのがあるので、これらを見ながら歩くと、長い坂道の疲れも紛れるかもしれません。

また女坂には「外灯」が設置されていて、暗い時間帯でも歩くことができるようになっています。(男坂には外灯はありません)

途中でカーブルカーの線路の上を横切っていきます。

「無明橋」まで来ると、「大山寺」が見えてきます。

また、無明橋のたともには「公衆トイレ」もあります。

朝、登山道を登りはじめた頃、下の方から大きなお経が聞こえてきたのですが、おそらくこちらのものだったのだろうと思います。

古い歴史をもつお寺ですが、今はひっそりと山ふところに佇んでいました。

大山寺を過ぎると道はなだらかになり、沿道にはシカの姿も見られました。

「大山ケーブル駅」の脇に出て、女坂は終わります。

女坂の下りの時間は40分ほどでした。

午後になった帰路でも、冬の平日の「こま参道」を歩く人の姿はまばらで、沿道の土産物店も開いている所は少なかったです。

休憩、食事を含め、あちこち観て回って全行程6時間ほどの冬のハイキングでした。

おわりに

山頂からは富士山や江の島などの絶景が広がり、寺社を訪ねたり参道歩きを楽しんだりと、たくさんの見所のある「大山」の魅力を実感しました。

冬は人が少なく、ゆっくりと山歩きを楽しめる季節です。ぜひ天気のよい日を選んで訪れることをおすすめします。

「大山」は大変有名で参詣者も多いので、何となく楽に登れるというイメージがありましたが、実際に歩いてみると、それなりに歩きごたえのある山でした。

大山は初めてという方は、油断せずにしっかりとした準備をして登ってください。

この記事の初めに載せた「なめたらダメ!」の看板の山岳事故の状況を詳しく見ると、高齢の方の疲労、転倒などの事例が多かったように思います。

山頂まで往復するには、ケーブルカー利用でも最低4時間程度はかかるので、特に高齢の方は、それだけの時間、急坂を歩き通せるだけの体力があるかをしっかり自覚し、無理のない計画を立てる必要があります。山での無理は禁物です。

元気に歩いてこその登山・ハイキングなので、しっかりと準備、計画をして、安全にハイキングを楽しみましょう。